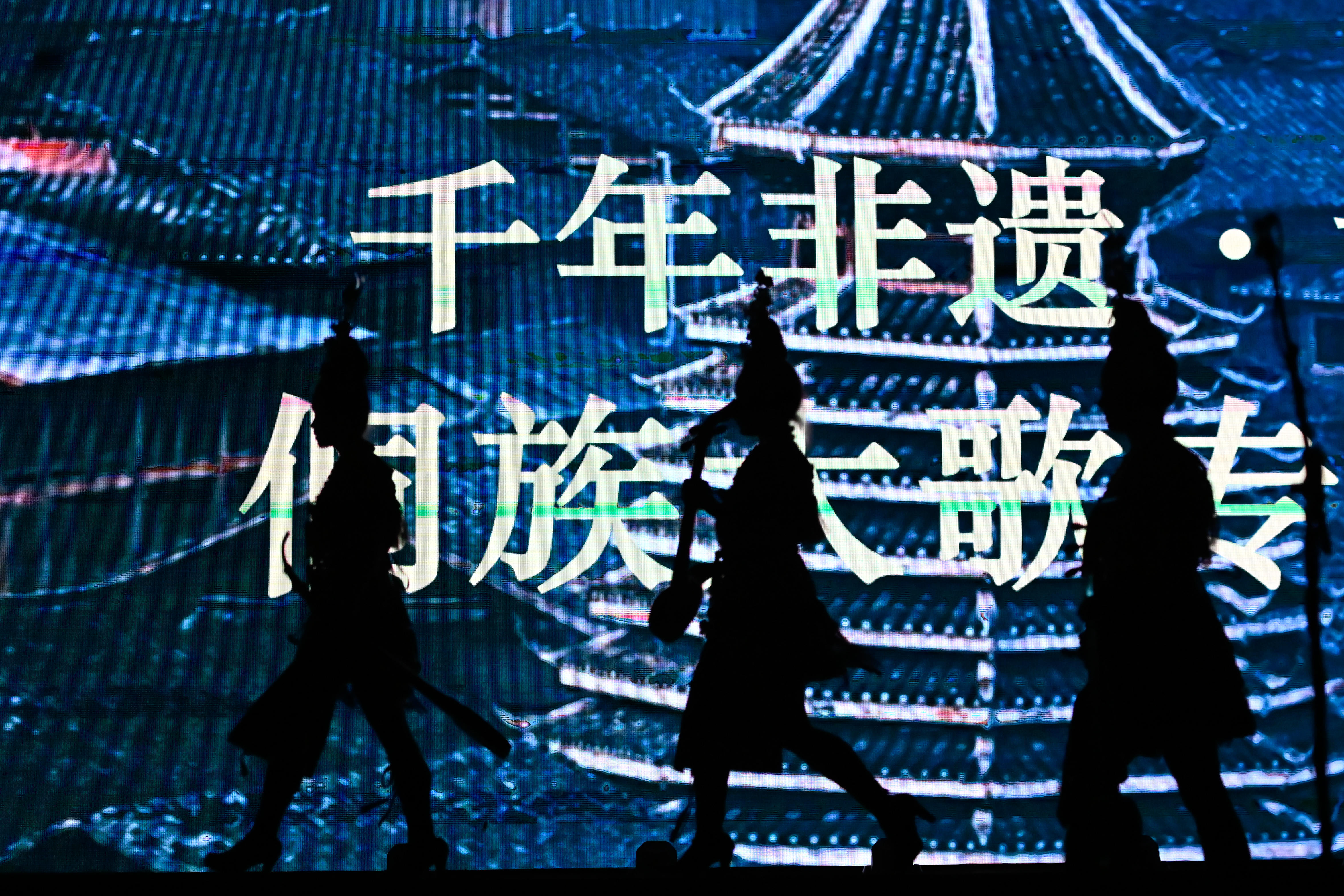

构建“非遗+数智转型”的传承模式。依托丰富的民族文化资源,积极构建智能化文化传承体系。探索推动侗族大歌、侗族刺绣等国家级非物质文化遗产代表性项目的数字化保存与传播,期望通过AI语义识别、自然语言处理等技术,实现侗族文化资源的双语数字化存档,全面提升文化传承的可视化与互动性;结合3D建模、虚拟现实(VR)等技术,打造数字侗寨展示平台,将静态文化元素转化为动态体验项目,形成可视化、可互动、可沉浸的文化传播模式。基于现有成果,应进一步深化侗族文化知识库的建设,通过AI技术深化对侗族大歌旋律、歌词与演唱技法的全面解析,扩展文化符号数据库的覆盖面与数据广度,从而为文化研究与文创产品开发提供更丰富的数据支撑。同时,围绕“非遗+人才”体系构建,充分整合现有“绣娘在线课堂”“非遗产品设计模拟器”等智能教学项目,引入数字艺术人才、青年大学生与AI工程师,推动文化技艺、产品设计与营销能力的同步提升,形成文化传承与数字创新的良性互动。

(作者单位:贵州大学。节选自《贵州日报》8月20日7版【牢记嘱托 展现新风采】栏目《人工智能赋能文旅融合》)

策划制作 张莹

编辑 徐吉欧 王瑶

二审 杨春凌 韦一茜 王塬钧

三审 陈翔

浙江配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。